| ◇ 投稿記事 ◇ 7N4LXB ㉜ |

| 430MHzオールモード機 IC-375の修理 |

| 1.IC-375が届いた |

ある局長さんから、430MHzオールモード機の IC-375が突然送信も受信もできなくなったので見てほしい、と持ち込まれました。 IC-375が突然送信も受信もできなくなったので見てほしい、と持ち込まれました。

IC-375は筐体は小柄ですが、ずっしりと重く、Made in Japan全盛期を感じさせる作りです【写真1】。

少し調べてみると、1986年発売であり、ICOMで初めてVFOにDDS(ダイレクトデジタルシンセサイザ)を採用した機種のようです[参考資料1]。

アンテナコネクタは測定器などで見かけるNタイプであり、これにつなぐケーブルを持ち合わせていなかったので、まず受信の方の動作を調べてみました。

チューニングノブを回してみても何か信号を受信している感じがなく、SSBおよびCWモードではRF段、IF段の内部雑音がスピーカから聞こえてくる状態、FMモードではIF段以前の音はミュートされAF段の内部雑音のみが聞こえてくる状態でした。 |

| 2.故障個所の探索 |

故障個所の探索のため、まず、ブロック図、回路図、サービスマニュアルを入手しました。サービスマニュアルは英語版ですが、ネットで海外仕様のIC-375Aのものが見つかりました。ただし送受信周波数が220MHzであり、IC-375とは多少異なります。ブロック図を参照すると構成はどちらも同じであり回路の動作を理解するのに役立ちます。探索ツールとしては、70MHzまで発振可能なDIPメータと、広帯域受信機(ハンディー機のVX-5)、50MHzまで測定可能な周波数カウンタを使用しました。

IC-375の受信部はトリプルスーパー方式となっており、3つのIF周波数(70.4515MHz、9.0115MHz、455KHz)の近辺でDIPメータを発振させて受信回路に近づけ、Sメータが振れることを確認しました(写真2)。

|

【写真2】 DIPメーターによる故障個所の探索 |

一方、広帯域受信機では各ミキサーに注入される局発信号(360MHz帯、61.44MHz、9.4665MHz)が受信されるか否かを確認しました。この探索の結果、第一ミキサーに注入されるはずの360MHz帯の局発信号が確認されないことが分かり、VFOの故障らしいことが分かりました。

一方、FMモードでのみミュートされる理由は、回路図を参照しながらAF段の回路を追っていくと、FMモードの音声信号をON/OFFするアナログスイッチIC(CD4066)がずっとOFFの状態となっていることが原因でした。

次にこのアナログスイッチをON/OFFする制御線について調べると、ONになる条件としてVFOのPLL(位相同期ループ)回路が目的周波数にロックする必要があることが分かりました。PLL回路がロックしないため、第一ミキサーに加える360MHz帯の局発信号が生成されず、さらにミュート状態になっている、ということが分かりました。 |

| 3.VFO故障個所の特定 |

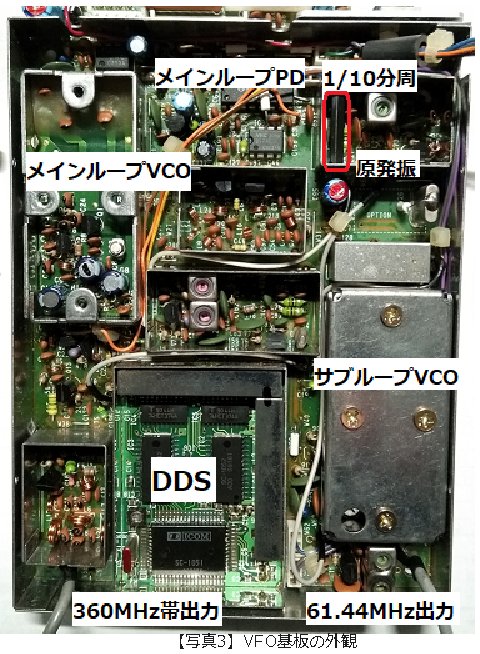

VFOの故障と特定できたため、次にVFOの中の故障個所を探索 しました。IC-375のVFO部はDDSと2つのPLL回路が組み合わさった複雑なものでした。VFO基板の外観を写真3(右写真)に、ブロック図を図1に示します。 しました。IC-375のVFO部はDDSと2つのPLL回路が組み合わさった複雑なものでした。VFO基板の外観を写真3(右写真)に、ブロック図を図1に示します。

これの動作は、チューニングノブの回転に合わせてマイコンからサブループのDDS、メインループの分周器に周波数データが次々に書き込まれ、2つのPLLのVCO(電圧制御発振器)の発振周波数を同時に変化させます。

ここでサブループのVCOの発振周波数はメインループの発振周波数を決定するための条件になっており、メインループのVCOの発振周波数が第一ミキサーに加える360MHz帯の局発信号となっています。メインループが局発信号の粗動、サブループが微動の役割を担っているようでしたが、詳しい動作は複雑すぎてよく分かりませんでした。動作は分からなくても、図1に示す規定の周波数の信号が出ているか否かを調べれば修理はできますので、図1の各部で信号が確認できるか否かを広帯域受信機でスキャンして調べました。

その結果、サブループについてはPLL回路のロック信号も出ており正常に動作していましたが、メインループではロック信号が出てなく、ループのどこかに問題があることが分かりました。メインループをさらに調べると、原発振(30.72MHz)を1/10にしてPD(位相比較器)に加えるプリスケーラIC(HD10551)が故障していることが分かりました(写真3の赤い囲み、図1の赤いブロック)。

|

【図1】 VFO部のブロック図 |

| 4.プリスケーラの製作 |

HD10551はヤフオクでも出品されているようでしたが、30MHzを分周して3MHzにするだけなので、川崎のサトー電気で購入可能な部品で自作することを考えました。HD10551への入力信号をオシロスコープで観察した結果、ネットで検索して入手したHD10551のデータシート、およびIC-375筐体内の格納スペースから、製作するプリスケーラの要件を以下としました。

・入力・・・30MHz 0.9Vp-p

・出力・・・3MHz 5Vp-p

・電源・・・5V、30mA以下

・サイズ・・・10mm×20mm

1/10の周波数に分周するには、CMOSロジック10進カウンタIC(74HC390)のうち、小さく実装するため1.25mmピン間隔のフラットパッケージのものを使用しました。入力はCMOSのロジックレベルに届かないので、前段に2SK241を使用したアンプを置きました。プリスケーラの回路を図2に示します。

|

【図2】プリスケーラの回路図 |

| プリスケーラを実装する基板には、2.5mmピッチの片面ユニバーサル基板を小さく10mm×20mmのサイズに切って使用しました。74HC390をハンダ付けする部分は丸いランドをカッターで半分に切って1.25mm間隔になるようにしました。2個の2SK241以外のC、Rはチップ部品を使用し、基板の裏面には銅箔テープを張ってグランド面としました。写真4に取り外したHD10551と、製作したプリスケーラを示します。また写真5にプリスケーラを動作させたときの入出力波形を示します。 |

【写真4】故障したプリスケーラICと製作したプリスケーラ |

【写真5】製作したプリスケーラの入出力波形

|

| 5.組み込みと動作確認 |

製作したプリスケーラの回路上の組み込み個所を図3に示します。×の個所にプリスケーラへの信号入力IN、信号出力OUT、電源Vcc、GNDを接続し、さらにGND面を基板上のシールドケースにハンダ付けして固定しました。

|

【図3】製作したプリスケーラの組み込み箇所 |

組み込みが完了した様子を写真6に示します。これにより、メインループのPLL回路がロックするようになり、ミュートも解除され、正常に受信できるようになりました。アンテナにリード線をつないでチューニングノブを回すと430の交信が聞こえてきました。

|

【写真6】基板への組み込み状況 |

|

その後、Nコネクタ用ケーブルを入手し、送信の状態を確認しました。パワーメーター、ダミーロードをつないで送信した結果、FMモードでの規定出力である10W以上の送信パワーが得られました(写真7)。ハンディー機で受信したところ、変調音もクリアであり問題ありませんでした。 |

【写真7】送信試験の様子 |

| 6.おわりに |

| IC-375は当時の高級機のようであり、複雑な構成でしたので、回路構成や動作を理解するのに時間がかかりました。やはりブロック図、回路図、サービスマニュアルの入手は必須です。DDSチップのようにICOMのカスタムチップが何か所か使われており、このような部品が故障していた場合には修理不可能となるところでした。また探索ツールとして昔ながらのDIPメータと広帯域受信機は効果的であり、何とか故障個所の絞り込みができることが分かりました。これも昔のトランシーバであれば可能ですが、最近のDSPを使った機種でどこまでできるかはよく分かりません。 |

| 参考資料 |

[参考資料1] アイコム50年史/JA3FMP 櫻井紀佳 第3回 マイコン時代

https://www.fbnews.jp/201412/rensai/icom50_03_02.html

[参考資料2]IC-375Aサービスマニュアル

https://elektrotanya.com/icom_ic-375a_service_manual.pdf/download.html

|

| 【2021.01.14 7N4LXB 池田 記】 |

|