| ◇ 投稿記事 ◇ JI1MDZ -94- |

| “ATU-100を用いた7MHz移動用バーチカルアンテナの自作” |

2023.7.14 JI1MDZ 伊東

|

| ◆ 自作の切っ掛け |

昨年(2022年)の当初からアンテナチューナーATU-100の情報が多くあり、価格も安くコンパクトで完成品或いは組み立てキットが気になっていました。月に一度、鷹取山公園へ移動運用する時は自作の6m用逆Vアンテナか2m用の3エレ八木を使 っていました。毎月運用していると周波数の関係で同じ場所では交信の範囲はある程度限られている事が分かり、このアンテナチューナーを使ってHF帯に出られないか考えました。 っていました。毎月運用していると周波数の関係で同じ場所では交信の範囲はある程度限られている事が分かり、このアンテナチューナーを使ってHF帯に出られないか考えました。

私の移動運用のスタイルは電車、バスで移動するのでリュックサックにリグ、電源、ケーブルを詰め、アンテナは釣り竿ケースに収める必要があります。HFのバンドはコンディションが比較的に安定している7MHzに的を絞りました。上手くいけばATU-100の特徴を生かして他のバンドに出られる期待もあります。

アンテナロッドを探しにリサイクルショップのワットマンに行きグラスファイバー製のロッドを見つけ購入しました。竿の形状はリールを必要としない延べ竿で長さは6m、リールガイドなどが無く即アンテナに使用出来ると思いました。自宅に帰り延べ竿を伸ばしてみたら先端部分の約2mはクニャクニャと曲がりアンテナ線の取り付けは無理と判断してカットしました。

アンテナロッドを垂直に立てるため公園の柵に縛り付け固定するので約60cmの長さが必要です。

アンテナの長さが短くなり再度ワットマンに行きタモ網用のロッドを見つけ延べ竿と組み合わせて長さは5.1mとなりました。給電部とカウンタポイズの接続箇所をどの様にするのか、ホームセンターに行き水道部品コーナーで自分のアイデアに合う部品を見つけました。

【写真】 6.1mアンテナの全景

部材は水栓用品の部類で給水座金です。材質はステンレス製で0.2mm程度と薄く加工もし易い部品です。φ13mmの穴が開いています。アンテナロッドを通すためリーマーを用いて穴を広げ更に小形電動ドリルの先に砥石ピットを用いて穴を大きく削りました。給水座金をアンテナロッドに固定するためホースバンドの一部を座金に半田付けしました。

また、座金の一部を切り欠きBNCコネクタをネジ止め、平形コネクタを6個使いカウンタポイズ接続用端子として半田付けしました。材質がステンレスなので念のため座金の裏側は各端子間に銅線を用いて半田付けしました。 |

|

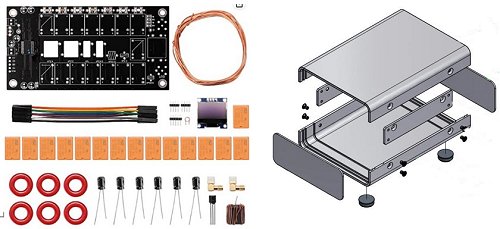

| ◆ ATU-100の組み立て |

組み立てキットが昨年の6月末に到着してトロイダルコアー を巻き、リレーの半田付けなど基板上の組み立てを完了しました。このチューナーは12Vの電源が必要です。移動運用では外部電源から供給すると結線が複雑になるのでケース内部に3個のリチウムポリマー電池を入れて運用する方法としました。この電池を充電するためUSBの5Vから12Vに昇圧するコンバーターをケース内に組み込みました。 を巻き、リレーの半田付けなど基板上の組み立てを完了しました。このチューナーは12Vの電源が必要です。移動運用では外部電源から供給すると結線が複雑になるのでケース内部に3個のリチウムポリマー電池を入れて運用する方法としました。この電池を充電するためUSBの5Vから12Vに昇圧するコンバーターをケース内に組み込みました。

5Vにした理由はモバイルバッテリーとして容易に手に入るので万一、充電不足になっても簡単に充電が出来ます。外装ケースはAmazonで探しタカチ製アルミケースを購入しました。

|

| ◆ ATU-100に使うリチウムポリマー電池の容量確認と充電方法 |

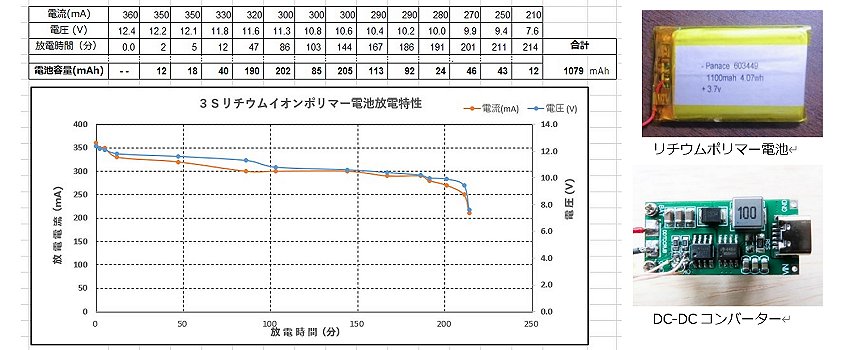

| Amazonで3個のリチウムポリマー電池を購入しました。3個直列に接続して3.7x3=11.1Vとなります。このリチウム電池は過充電、過放電防止回路BMS(Battery management system)が内蔵されています。電池容量は1100mAhです。実際にどの程度の容量があるのか測定しました。 |

|

測定方法は以前に投稿しました “「角形リチウムイオン電池を用いた移動運用電源」の自作” の記事と同等です。http://ja1ybq.html.xdomain.jp/toukou/toukou_56_mdz_mb.html

結果は定格容量の98%と満足のいく電池でした。ATU-100の消費電流は最大で400mAなので平均80%で運用したとすると3時間程度の運用が可能な結果となりました。

充電方法はUSBの5Vから12Vに昇圧するDC-DCコンバーターユニットをAmazonで見つけました。出力電圧12.6 V電流1Aです。基板上に充電中、動作中のLEDチップが搭載されています。充電基板はケースの中に収納するのでこのLEDは見えません。このためLEDチップを外しプリント基板からケースの背面パネルの砲弾形LEDに接続して充電状態を監視出来るようにしました。

|

| ◆ ATU-100の組み立て後のケースの内部と正面パネル、背面パネル |

| ケースの内部はかなりギリギリの状態です。 |

|

| ◆ ATU-100の追加回路について |

アンテナチューナーキットを組みアンテナを含めて交信が出来るまで約1年間も時間を費やしました。原因はチューナー、アンテナ、測定場所を含めて問題が多くありました。測定場所では5m以上の垂直アンテナを地上に建て近所で実験する場所が無く毎月1度の鷹取山移動運用で原因を探りました。

チューナーの問題ではチューニングを開始するとリグのSWRが下がりながら停止しないで再び上昇する問題に悩まされました。アンテナチューナー基板とBMS回路が同一ケース内のためリチウムポリマー電池に内蔵されたBMS回路に高周波が回り込んで出力電圧を変動させたのではと推定しています。このため、電源ラインに電解コン、ローパスフィルタを追加しました。

|

| ◆ アンテナのインピーダンスとローディングコイルのインダクタンスについて |

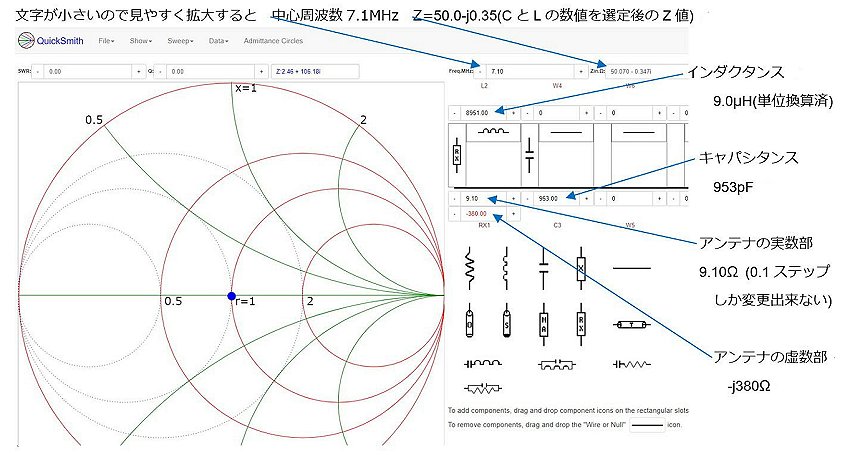

ローディングコイルの巻き数を変えインダクタンスを変更してもアンテナ5.1mの長さでは上手くチューニングが取れませんでした。このためアンテナの先端に細いアルミパイプを2本繋げてアンテナの長さを6.1mに変更しました。アンテナ解析ソフトの「MMANA」を用いてインピーダンスを算出した所、アンテナのインピーダンスは9.16-j380Ωとなりました。

この結果から50Ωにマッチングをする計算ソフト「QuickSmith」を使いLとCの数値の算出を行いました。 |

|

|

QuickSmithはWEB上で計算できるスミスチャートでソフトをインストールする必要も無く便利です。

URL: https://quicksmith.online/?utm_source=everythingRF

使い方は URL: https://engineer-climb.com/quick-smith/

ATU-100内蔵のコンデンサの最大値は1869pF、インダクタンスの最大値は8.42μHです。50Ωに最適化した時のコンデンサ容量はATU-100の範囲内ですがインダクタンスは9.0μHとなりました。この結果から9.00-8.42=0.58μH不足になります。このインダクタンスは計算値であり余裕を持たせて4.0μHのコイルをアンテナに直列接続する事にしました。

補足ですがMMANAの計算値からスミスチャートを使わないで50Ωに算出するANALOG DEVICES社のWEB上で計算できるサイトもあります。計算結果はほぼ同じでした。

URL: https://www.analog.com/jp/design-center/interactive-design-tools/rf-impedance-matching-calculator.html

|

| ◆ アンテナの給電部とカウンタポイズについて |

コイルをアンテナロッドに固定するためコイルの両端にビスを止め、このビスをホースバンドに半田付けしてアンテナロッドとコイルの間隔を確保しました。

コイルの巻き線の両端には平形コネクタを半田付け、コイルを使用する時としない時にも使えるようにしました。

6本の5mのカウンタポイズ線を使い給電部に接続する部分は平形端子を半田付け、反対側のカウンタポイズ線の先端は釣りに使う10gの重りを半田付けしました。

重りを付けた理由は5mの線をリュックサックに詰めるので巻き癖が残ります。線が直線的に広がらないので重りを付けて飛ばすとそれなりに広がってくれます。

アンテナ線はアンテナロッドの先端から外側に接続していましたが風が吹くとブラブラと揺れます。このためアンテナ線はロッドの中に収納する方法としました。 |

|

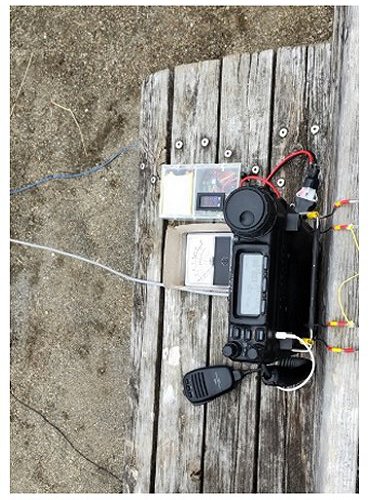

| ◆ リグの設置場所について |

公園の柵に取り付けたアンテナとリグを置いたベンチとの距離は約1.5mあります。

ベンチの背もたれにフックをかけてリグを固定しました。

写真ではベンチの左側にアンテナがあり、地面に細い青色線

と黒色線はカウンタポイズで、グレー色の線は3D2V同軸ケーブル、電源は自作電源です。 |

|

|

| ◆ NanoVNA測定 |

7.1MHzでチューニングを取りNanoVNAの測定結果を見るとSWRは1.2となりました。

次に周波数の高いバンドでSWRの測定を行った後、7MHzに戻るとSWRは1.2前後で安定し再現性がありました。18,21,28MHzではローディングコイル無しでSWRは1.4程度と少し高めですがそのまま使えそうです。

14MHzではSWRは約5とかなり高くなりアンテナの長さを調整する必要があります。 |

|

| ◆ ATU-100動作の仕組みについて |

ATU-100は送信機からアンテナへ最大電力を送るインピーダンス整合器の役割です。

アンテナチューナーは送信機から見たアンテナのインピーダンスが50ΩになるようにPICマイコンからリレーを動作させコンデンサとインダクタの直列、並列の組み合わせをします。

コンデンサの範囲は10pF,22pF~470pF,1000pFの8個、インダクタの範囲は0.05μH,0.1μH~2.2μH,4.4μHの8個です。

高級なアンテナチューナーと比べて組み合わせ数が少ないのでアンテナのインピーダンスがLとCの組み合わせでも合わない時、SWRは高くなりアンテナの長さ調整が必要となります。この辺りがATU-100の難点と思いますが、私のような運用スタイルの場合は小形で価格も安く十分楽しめます。

|

| ◆ 交信の実績 |

7MHz、SSB、20Wの出力設定でワッチしていましたが昼間の時間帯のせいか

CQを出している局が無くラグチューの局ばかりでした。

此方からCQを出しても応答がありません。

バンド内をサーチしながらやっとエリア1と7の局とQSOが成立,

18MHzではエリア8の記念局(8J8HAM)と交信が出来て3局共に59の応答でした。

今後、何処 まで飛ぶのかQSOを楽しみにしています。

【写真】 6.1mアンテナの全景 |

| ◆ お礼 |

購入しましたATU-100のディスプレイの下部に長い点線表示がありリセット、電源OFFなどの操作を行っても消えません。ATU-100製造業者のPICファームウェア書き込みミスと思い7N4LXB池田さんに再書き込みをして戴き正常になりました。

JH1OHZ片倉さん、7N4LXB池田さんのATU-100に関する検討資料を参考にさせて戴きました。

JH1OHZ片倉さんのアース、カウンタポイズに関する多くの資料を参考にさせて戴きました。

鷹取山でのATU-100、アンテナに関してJH1EHJ大多和さんから助言、NanoVNAの測定をして戴きました。 |

| 以上 |

| pdfファイル |

|